土木工程学院

在清明节这一追思先辈的重要时节,为进一步强化党性教育,厚植爱党、爱国、爱社会主义情怀,土木工程学院学生党支部精心组织开展“踏寻红色遗迹,赓续红色精神”主题活动,引导所有入党积极分子、发展对象、预备党员及党员,利用清明假期,走访家乡或工作地点附近的红色教育基地、烈士陵园、纪念馆,以实际行动铭记革命历史,传承红色基因。

初春的郑州街头,二七纪念塔的钟声穿透梧桐树的新叶,在德化街的喧闹中荡开一圈圈涟漪。这座双塔联体的建筑像一本摊开的史册,57米高的塔尖刺破现代商圈的霓虹,将我的目光引向1923年的血色黎明。

旋转楼梯间斑驳的灰墙上,一幅泛黄的《京汉铁路全图》突然攫住了我的呼吸。纤细的钢笔线条勾勒出千里铁道,却掩不住图纸背面渗透出的暗红—那是长辛店工人纠察队袖章染就的印记。展柜里陈列的铜哨表面布满氧化斑点,讲解员说这是施洋烈士在刑场上最后吹响的那支,铜绿间仿佛还凝结着”劳工万岁”的吶喊。

三层的全息影像重现了那个惊心动魄的凌晨:

林祥谦被缚于江岸车站灯柱,军阀的刀光划过他紧抿的唇角。“头可断,血可流,工不可复!“嘶哑的宣言在展厅穹顶回旋,与窗外二七广场的市井人声奇妙地共振。我触摸着展示墙上的温度感应屏,1923年2月7日的寒潮从指尖漫向心脏。

顶层观景台的玻璃幕墙将时空折叠:向东是郑东新区直插云霄的”大玉米”,向西是百年德化街的民国骑楼。塔顶的六面电子钟交替显示着”1923”与”此刻”,当整点钟声响起,我看到外卖骑手的黄色工装与百年前铁路工人的号衣在暮色中重叠。塔基浮雕上缠绕的锁链,在玻璃幕墙的反光里幻化成纵横交错的地铁轨道。

暮色中的纪念塔化作一柄青铜钥匙,旋转着打开历史的多重镜像。当年工人们用鲜血浇筑的铁轨,如今正延伸为”一带一路”的钢脊;施洋律师的辩护词化作劳动法条的字句,在写字楼格子间默默生长。离塔时,电子屏显示当日参观者已达2376人,这个数字恰与1923年参与罢工的铁路里程数暗合—历史从未远去,它只是换乘了时代的列车。

塔钟再次鸣响,声波里沉浮着两个时空的回声。我忽然明白,这座混凝土构筑的纪念碑其实是座永动的时钟,它的齿轮由一代代人的理想咬合,用记忆的发条推动着未来前行。

2021级建筑工程技术05班

刘子同

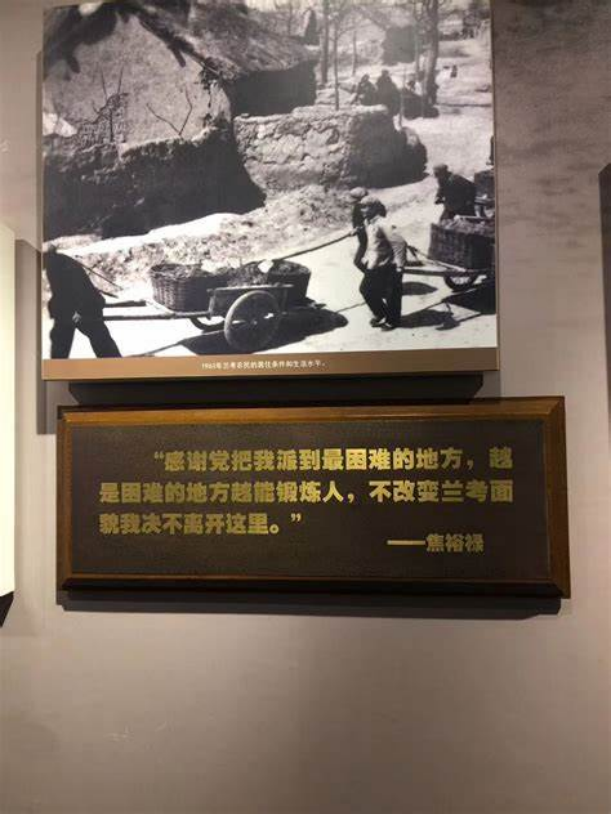

踏入焦裕禄纪念馆,我怀揣着崇敬与期待,渴望能与这位人民公仆的精神世界产生共鸣。馆内陈列的一幅幅照片、一件件遗物,仿佛都在默默诉说着焦裕禄同志在兰考的奋斗岁月。

1962年冬,焦裕禄受党委派来到兰考,彼时的兰考深受内涝、风沙、盐碱“三害”的困扰,百姓生活困苦。但他没有丝毫退缩,怀着改变灾区面貌的坚定决心,深入一线,带领群众与自然灾害展开了艰苦卓绝的斗争。他背着干粮、拿起雨伞,和大家一起在兰考的原野上日夜奔波,跑遍了一百二十多个大队,跋涉五千余里,只为摸清“三害”的底细,绘出排涝泻洪图。

“吃别人嚼过的馍没味道”,焦裕禄用实际行动践行着求真务实的工作作风。他始终将百姓的冷暖挂在心头,不顾自身肝病的折磨,坚持深入群众,访贫问苦。在风雪交加的日子里,他想到的是群众的温饱;在抗洪抢险的一线,他与群众并肩作战。他把职位看作服务人民的岗位,把职权当作受人民委托为革命掌权的责任。最终,他将自己的生命奉献给了兰考这片土地,年仅四十二岁。

走出纪念馆,我的内心久久不能平静。焦裕禄同志虽然已经离开我们很久,但他“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的精神,如同一座不朽的丰碑,永远矗立在人们心中。作为新时代的青年,我们应传承和弘扬焦裕禄精神,在学习和工作中,以他为榜样,脚踏实地,勇于担当,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

此次活动,是土木工程学院学生党支部创新党性教育形式的有益探索,突破了时间和空间的限制,让每一位参与者都能在家乡或工作地接受红色文化的熏陶。通过实地走访与深入思考,支部成员对党的革命历史有了更为直观、深刻的认识,进一步激发了大家的责任感和使命感。未来,学院学生党支部将持续开展此类活动,引导广大党员铭记历史,勇担时代赋予的重任,以更加饱满的热情和昂扬的斗志,投身到学习和工作中,为党和国家事业发展添砖加瓦 。

扫码关注

土木工程学院

加入郑电

加入郑电 校园信息

校园信息 友情链接

友情链接